Podor

©

©

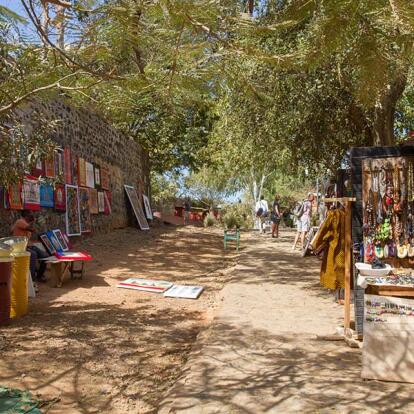

Ile De Gorée ©JeanMarc - Stock.adobe

Ile De Gorée - Maison Des Escales ©雅文 大石 - Stock.adobe

Ile De Gorée ©Vladimirzhoga - Stock.adobe

Ile De Gorée - Fort D'Estrées ©HJ - Stock.adobe

Ile De Gorée ©ALF Photo - Stock.adobe

Ile De Gorée ©Vladimirzhoga - Stock.adobe

Ile De Gorée ©Anze - Stock.adobe

Ile De Gorée ©Jana - Stock.adobe

Ile De Gorée ©JeanMarc - Stock.adobe

Ile De Gorée - Maison Des Escales ©雅文 大石 - Stock.adobe

Ile De Gorée ©Vladimirzhoga - Stock.adobe

Ile De Gorée - Fort D'Estrées ©HJ - Stock.adobe

Ile De Gorée ©ALF Photo - Stock.adobe

Ile De Gorée ©Vladimirzhoga - Stock.adobe

Ile De Gorée ©Anze - Stock.adobe

Ile De Gorée ©Jana - Stock.adobe

A seulement 3,5 km de la côte, l'île de Gorée a longtemps été une place-forte stratégique : dès le 15ème siècle, elle sert de base aux Européens (Portugais, Hollandais, Anglais, Français…). En effet, Dakar, qui se trouve maintenant juste en face, ne voit le jour qu'en 1857, et avant cette date, le pouvoir administratif et économique se trouve à Gorée. L'île se développe rapidement du fait de l'importance des échanges commerciaux dans la région, et de la qualité du mouillage, importante pour les bateaux de passage.

A Gorée, le visiteur entend immanquablement parler des signares. Lorsque des hommes européens étaient envoyés en poste sur l'île, ils contractaient souvent des unions matrimoniales informelles avec des femmes du pays. Belles et influentes, très souvent métisses, ces signares ont fini par constituer une sorte de caste. Les avantages matériels tirés de leur situation sociale leur ont en effet permis de construire, pour certaines, de véritables empires commerciaux. Du 15ème au 19ème siècle, les signares ont donc exercé un pouvoir important sur l'île de Gorée.

La Maison des Esclaves, le lieu de visite le plus incontournable sur l'île, se situe d'ailleurs dans l'ancienne demeure de la signare Anna Colas Pépin. Bien que les esclaves ait été techniquement peu nombreux à transiter par Gorée (les nœuds du trafic se trouvaient au Bénin et à Saint-Louis), l'importance politique de l'île à l'époque de la traite atlantique en a fait un lieu de souvenir pour la diaspora africaine. Aujourd'hui, de nombreux Américains issus de l'esclavage font ainsi le pèlerinage sur le dernier morceau de terre africaine probablement aperçu par leurs ancêtres. Et pour tous les voyageurs, quelle que soit leur origine, c'est l'occasion de se recueillir et de réfléchir à l'une des pages les plus sombres de l'histoire mondiale.